全球核能发展现状 深度研究

从技术突破到商业应用,从政策支持到公众接受度 全方位解析核能产业变革

技术突破

中国在高温气冷堆、钍基熔盐堆等四代核电技术领域实现全球引领,EAST装置创造一亿摄氏度1000秒运行世界纪录

国际合作

31个国家和地区签署《三倍核能宣言》,ITER项目持续推进,中美两国在聚变领域形成两强竞争格局

市场前景

全球核电装机容量预计2030年达345-554吉瓦,SMR技术成为未来十至二十年战略必争领域

技术层面:核裂变与核聚变的技术突破与趋势

中国核裂变技术进展:四代核电的领先与突破

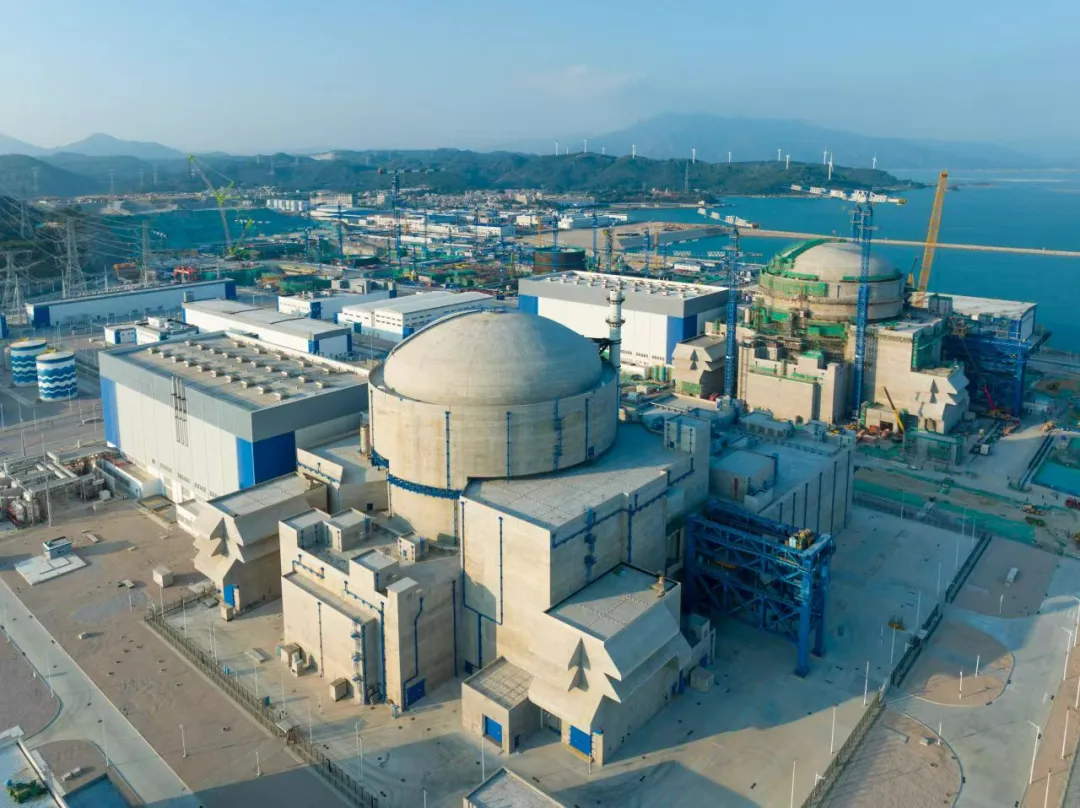

山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程 - 全球首座商业运行的第四代核电站

钠冷快堆

采用一体化设计,增殖比达到1.2,可实现核燃料的增殖利用

钍基熔盐堆

甘肃武威实验堆,燃料利用率有望提升至90%

小型模块化堆

"玲龙一号"完成外穹顶吊装,预计2026年建成投产

国际核裂变技术动态:小堆(SMR)与四代核电的多元化发展

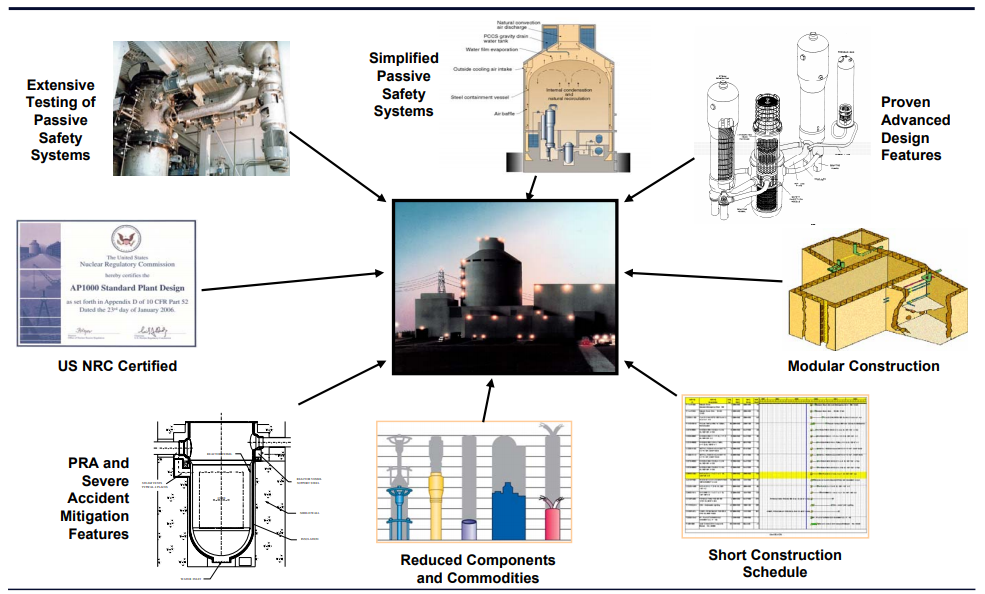

国际上,第四代核电技术正从实验验证阶段迈入商业化初期,各国在技术路线选择上呈现多元化趋势。小型模块化反应堆(SMR)因其潜在的固有安全性、模块化建造、部署灵活性以及更低的初始投资成本等优势,成为全球核能技术创新的核心方向之一[701] [704]。

美国进展

- • NuScale Power成为首家获得美国核管会(NRC)设计认证的SMR公司

- • 能源部投入9亿美元推动SMRs从设计走向现实

- • X-energy和TerraPower在ARDP计划支持下推进示范电站建设

俄罗斯进展

- • 启动第四代核电原型机组BN-1200M建设

- • 铀资源利用率从1%提升至60%以上

- • "罗蒙诺索夫院士"号浮动核电站投入商业运营

中国核聚变技术进展:EAST与ITER项目的贡献

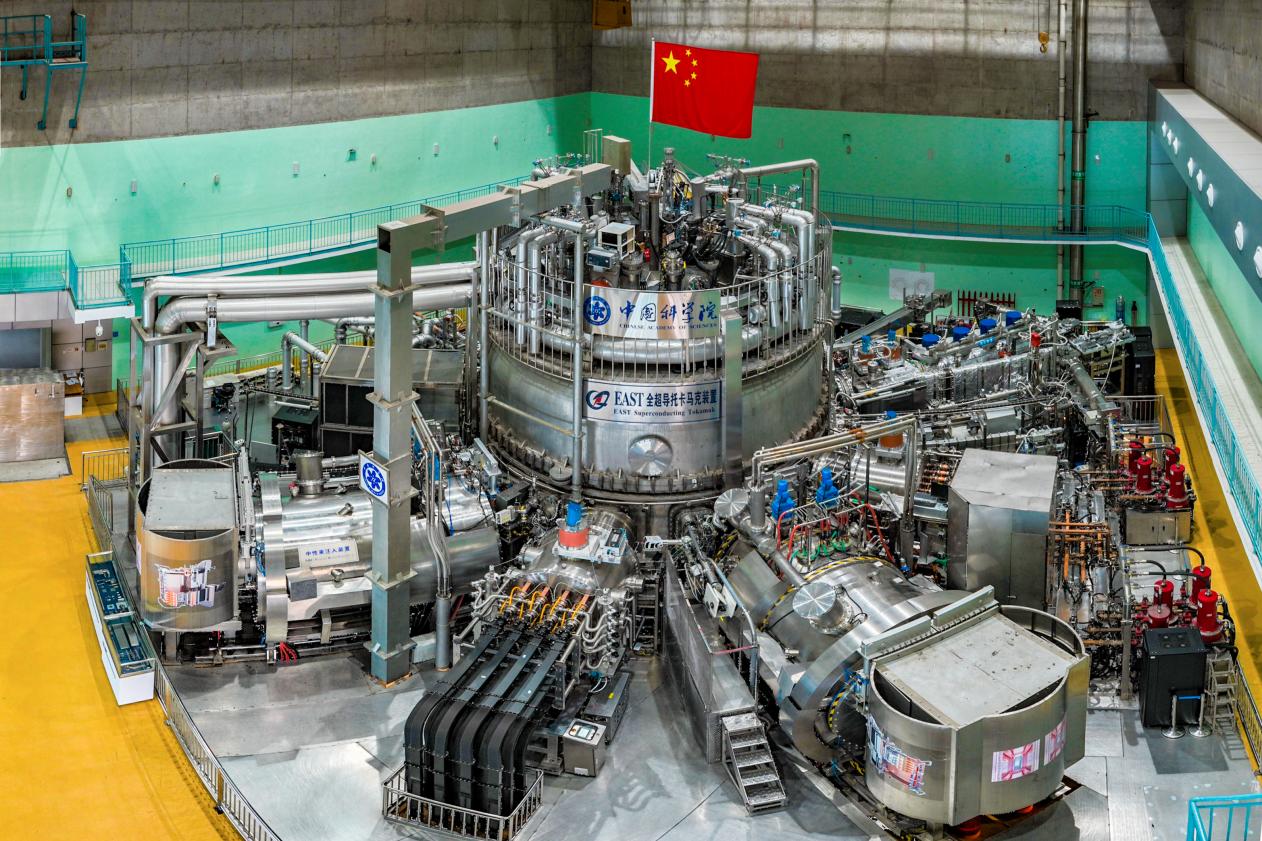

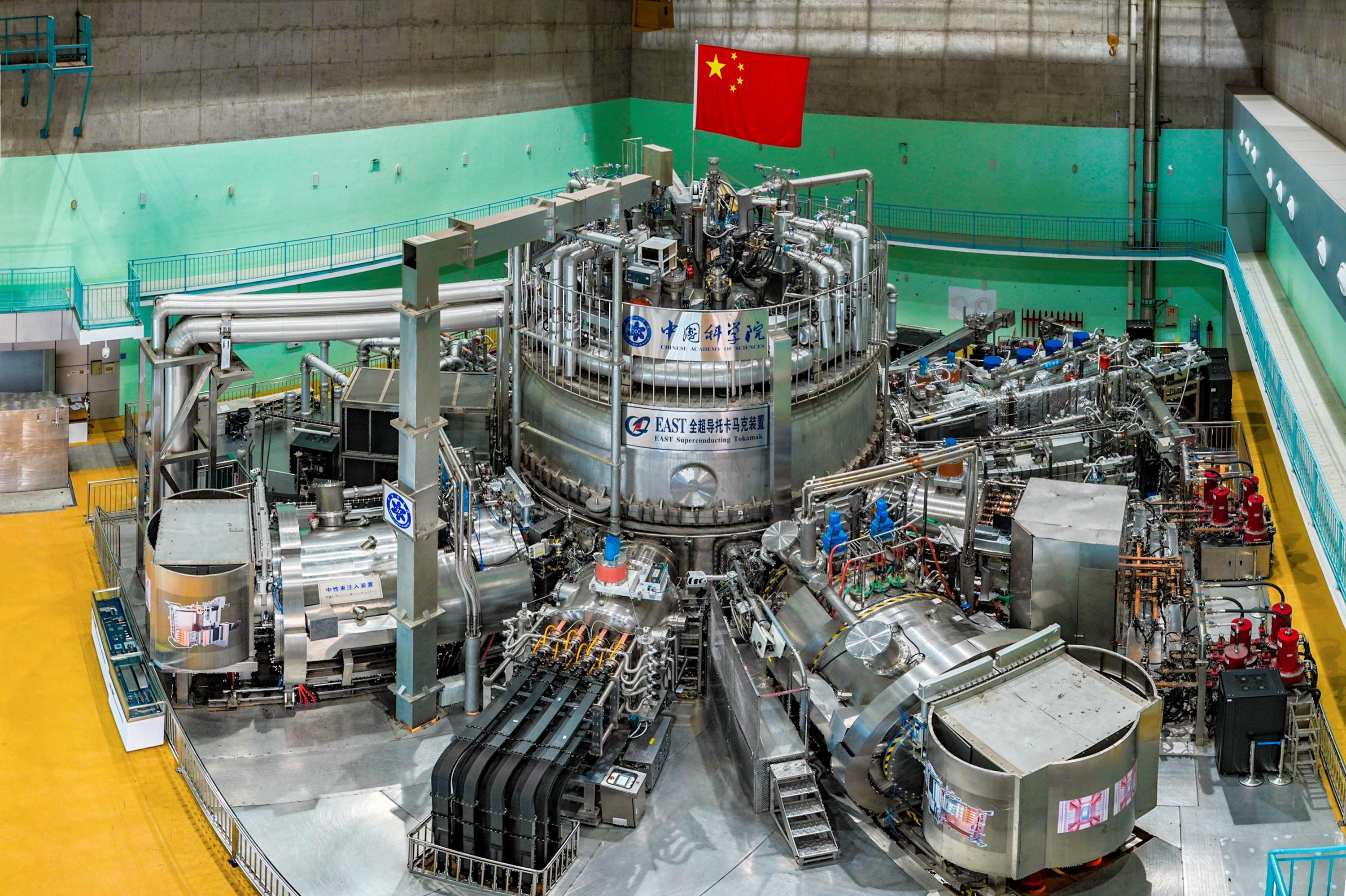

全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)- 创造一亿摄氏度1000秒运行世界纪录

世界纪录

"环流三号"

中国聚变技术成就

EAST装置突破

- • 首次完成一亿摄氏度1000秒长脉冲高约束模运行

- • 实现400秒长脉冲放电

- • 偏滤器热负荷处理技术突破

CFETR进展

- • 核心部件国产化率突破90%[765]

- • 蒸汽发生器热效率突破52%

- • 2025年新增专利占全球总量38%

国际核聚变技术动态:ITER项目进展与私营企业创新

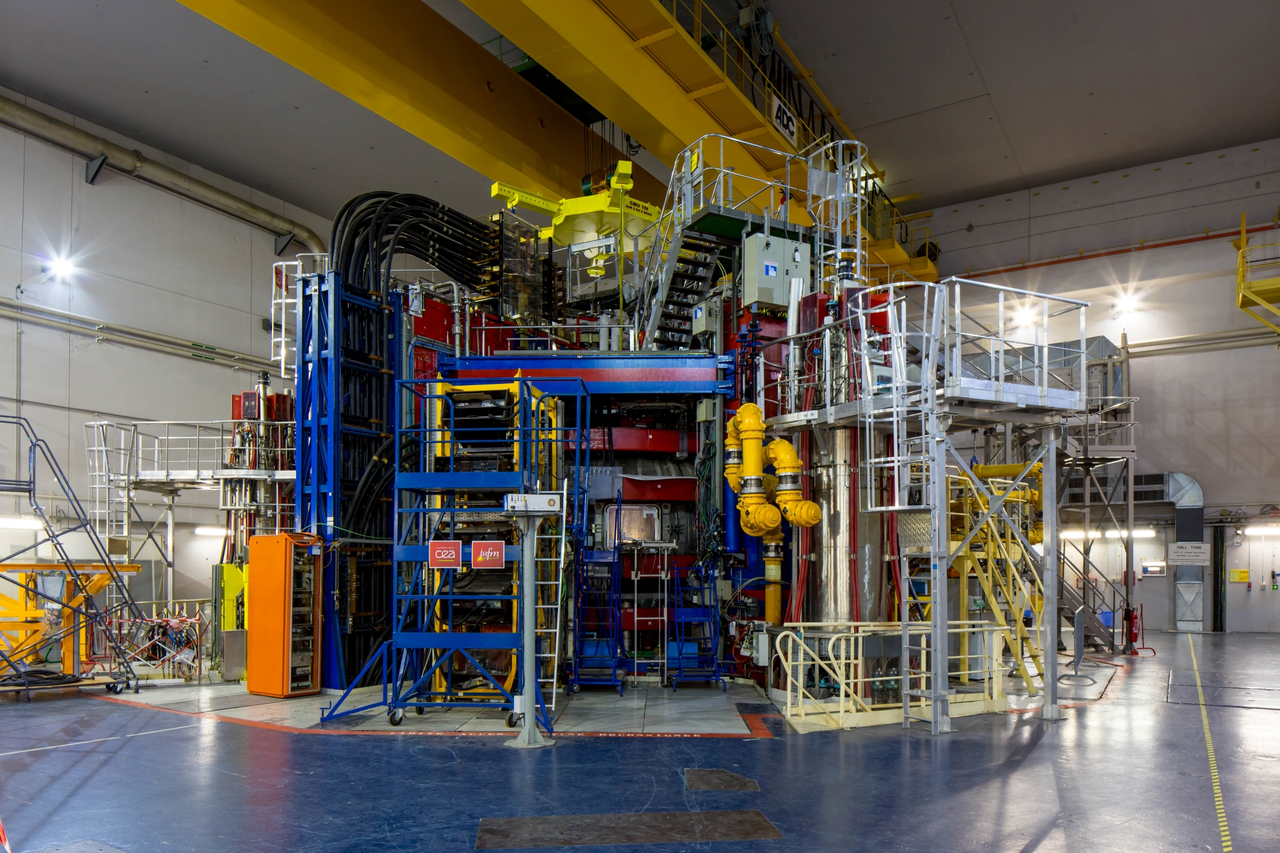

ITER项目进展

国际热核聚变实验堆(ITER)项目是全球最大的核聚变研究和工程计划,由包括中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国在内的七个成员方共同参与[690]。

最早于2039年能进行首次氘氚演示试验[703]

私营企业创新活跃

全球核聚变初创企业获得的私人投资从2021年的12亿美元飙升至超过80亿美元,其中40家FIA成员公司中有25家位于美国[715]。

CFS公司

SPARC项目利用高温超导体实现高磁场强度

Helion Energy

直线型装置采用磁惯性约束路径

商业合作

CFS与谷歌达成200MW电力供应协议

核裂变与核聚变技术路线比较与发展趋势分析

| 特性 | 核裂变 (第四代) | 核聚变 (磁约束) |

|---|---|---|

| 技术成熟度 | 部分进入商业化示范阶段[719] [722] | 实验研究向工程验证过渡[754] [762] |

| 主要堆型 | 高温气冷堆、钠冷快堆、熔盐堆、铅冷快堆等[747] | 托卡马克 (如 ITER, EAST, CFETR)[754] [756] |

| 燃料 | 铀、钚、钍等 | 氘、氚、氦-3等[751] |

| 放射性废物 | 产生高放废物,需妥善处理[746] | 产物基本无放射性,结构材料可能活化[751] |

| 商业化前景 | 2030年后逐步实用部署[613] [614] | 预计2040年后有望商业部署[712] [758] |

技术发展趋势

核裂变发展方向

- • 第四代核电系统追求更高安全性、经济性

- • SMR成为重要发展趋势,应用前景广阔

- • 多用途功能拓展(制氢、供热等)

核聚变发展挑战

- • 高温高密度等离子体维持技术

- • 材料耐受中子辐照问题

- • 燃料循环和氚自持技术

政策与规划层面:各国核能战略与国际合作竞争

中国核能发展战略与政策支持:"积极安全有序发展"与"十四五"规划

中国核电发展遵循"积极安全有序发展"方针

中国将核能发展置于国家能源战略的重要位置,坚持"积极安全有序发展核电"的方针 [745]。在"十四五"规划和2035年远景目标纲要中,核能被列为战略性新兴产业。

政策支持力度

政策体系完善

发展目标

根据《中国核能发展报告2025》蓝皮书,截至目前,中国在运、在建和核准建设的核电机组共102台,总装机容量达到1.13亿千瓦,核电总体规模首次跃居世界第一 [2]。

技术路线重点

- • 开展核能综合利用示范

- • 推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆示范工程

- • 推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用

国际主要国家核能政策:美国、俄罗斯、法国、日本等国的战略动向

全球主要国家在核能政策上呈现出多元化和动态调整的态势,受到能源安全、气候变化、经济发展以及公众接受度等多重因素的影响。全球范围内,核能发展正迎来全面复兴,主要核能国家对核能的政策支持力度显著加大 [742]。

国际共识

显示出国际社会对核能发展的共同期待和重视

各国政策特点

主要国家核能政策详情

美国政策动向

- • 通过《先进核能加速法案》鼓励私营企业投资

- • 能源部ARDP计划支持X-energy和TerraPower示范项目

- • 目标25年内核电产能提升至目前的四倍(400GW)

俄罗斯战略布局

- • Rosatom全球核电市场重要地位

- • 推动VVER技术和浮动核电站出口

- • 发展快堆技术和核燃料循环体系

法国政策调整

- • 核电占比约70%,重启新核电项目建设

- • 计划2030年前新建6座改进型压水反应堆(EPR2)

- • 核能视为保障能源安全和实现气候目标的关键支柱

日本政策转变

- • 福岛事故后政策调整,加速存量核电重启

- • 考虑突破核电机组延寿年限上限

- • 持续投入高温气冷堆、快堆等先进技术研发

国际核能合作项目:ITER项目的进展与中国参与

ITER项目 - 全球最大的国际科研合作项目之一

项目成员

中国贡献

ITER项目意义

国际热核聚变实验堆(ITER)项目是当前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,旨在证明聚变能作为大规模清洁能源的科学和技术可行性[690]。

项目进展

国际合作成效

技术交流

- • 中国全面参与ITER项目各项活动

- • 提升聚变科学技术和工程领域水平

- • 为CFETR研发奠定基础

人才培养

- • 培养大批高素质科研和工程技术人才

- • 参与IAEA框架下技术合作项目

- • 向发展中国家提供技术支持

国际核能竞争格局:技术、市场与地缘政治的博弈

国际核能领域的竞争格局日益激烈,主要体现在技术领先性、市场份额以及地缘政治影响力等多个层面。各国竞相研发更安全、更经济、更高效的先进核能系统。

技术竞争

市场竞争

地缘政治

聚变领域竞争格局

美国优势

- • 私营企业投资额和数量领先全球

- • CFS、Helion Energy等创新公司

- • NIF首次实现净能量增益突破

- • 目标2030年代商业化应用

中国进展

- • EAST、"环流三号"世界领先

- • CFETR自主研发

- • 高温超导材料、等离子体控制技术突破

- • 部分领域实现超越

两强竞争格局

中美两国在聚变领域的投资额远超其他国家,形成了两强竞争的格局 [766]。这种竞争不仅体现在技术和资金投入上,也体现在对未来能源主导权的争夺上。

商业化与产业层面:核能经济性、产业链与市场前景

核能项目的经济性分析:三代与四代核电的成本与竞争力

第四代核电经济性优势

第四代核电技术被寄予厚望,其设计目标之一便是具备更好的经济性 [613] [614]。相较于第三代核电技术,第四代核电在理论上具有更高的热效率、更低的废物产生量以及更高的安全性。

模块化设计优势

模块化设计通过工厂预制和批量生产缩短建设周期并降低成本

不同类型反应堆经济性比较

高温气冷堆

- • 充分利用现有厂址资源

- • 单台机组工期64个月

- • 核能制氢成本优势

- • 制氢成本2.45-4.40美元/千克

第三代核电

- • "华龙一号"、"国和一号"主流

- • 批量化建设成本优化

- • 电价市场化交易影响

- • 广东年度长协均价0.3919元/千瓦时

小型模块化堆

- • 单堆投资少、周期短

- • "玲龙一号"发电功率12.5万千瓦

- • 年发电量10亿千瓦时

- • 满足52.6万户家庭需求

核能商业化运营现状与挑战:示范项目、运营经验与市场障碍

中国示范项目成就

中国在核能商业化运营方面取得了显著进展,特别是在第四代核电技术的示范应用上走在世界前列。根据IIM信息的数据,2025年全球第四代核电技术进入规模化商业应用阶段,中国在示范项目推进速度上领先全球,贡献了超过60%的新增份额 [619]。

石岛湾高温气冷堆

全球首座具有第四代核能系统安全特征的20万千瓦级高温气冷堆,2021年12月正式投入商业运行

霞浦示范快堆

1号机组和2号机组分别于2017年12月和2021年2月开工建设

甘肃武威钍基熔盐堆

主体工程已于2021年5月基本完工并进入调试阶段

中国第四代核电示范项目 - 商业化运营领先全球

商业化运营挑战

技术挑战

- • 长期运行的稳定性和可靠性验证

- • 关键设备可靠性检验

- • 燃料循环和后处理技术完善

- • 氦气轮机效率、材料腐蚀控制等技术瓶颈

市场挑战

- • 初期投资巨大,规模化推广经济性待验证

- • 公众接受度和核废料处理担忧

- • 电力市场机制和审批流程影响

- • 与可再生能源成本竞争(LCOE 0.08-0.10美元/千瓦时)

运营经验积累

中国通过多个核电项目的建设和运营,积累了丰富的经验,并形成了每年10台套以上的核电设备制造能力和同时建造40余台核电机组的工程能力[612]。数字化和智能化手段的应用提升了工程安全、质量、进度和造价的控制水平。

核能产业链成熟度与主要参与企业:国内外产业链比较与领先企业分析

中国产业链优势

中国已经建立了较为完整和自主的核能产业链,覆盖了从铀矿勘查、核燃料加工、设备制造、工程建设到运营维护和废物处理的各个环节[542] [612]。

设备制造

细分领域

工程建设

核能产业链覆盖从设备制造到工程建设的完整体系

第四代核电产业链进展

高温气冷堆产业链

- • 燃料元件(包覆颗粒燃料)制备技术成熟

- • 特种材料研发和智能控制系统国产化突破

- • 国产化率已突破95%[619]

- • 主要参与者:中核集团、中国核建集团、华能集团

核聚变产业链

- • 中核集团、中科院为主导的推进体系

- • 上游原材料:有色金属、超导材料、特种气体

- • 中游设备:磁体、偏滤器、第一壁、冷却设备

- • 上海超导高温超导带材供应重要份额

国际市场地位

预计到2030年,中国核电企业占全球市场份额将从2025年的12%提升至30%[542]。

- • 技术自主化(华龙一号、高温气冷堆)

- • 全产业链覆盖

- • 国际项目落地(巴基斯坦、英国)

技术依赖挑战

核能市场前景展望:全球市场趋势与中国核电"走出去"

全球市场趋势

全球核能市场正经历复杂而深刻的变革,呈现出多元化的发展趋势。国际原子能机构(IAEA)预测,到2030年全球将新建核电101-206吉瓦,核电装机容量将达到约345-554吉瓦 [610]。

发展机遇

- • 应对气候变化和保障能源安全需求

- • 新兴市场国家兴趣日益浓厚

- • 东南亚地区预计2040年超过7吉瓦装机

- • 俄乌冲突促使供应链多元化

发展挑战

- • 福岛核事故后续影响

- • 公众接受度和核废料处理担忧

- • 可再生能源成本快速下降竞争

- • 地缘政治因素影响

全球核电市场发展机遇与挑战并存

中国核电"走出去"战略

战略进展

- • "华龙一号"成功出口到巴基斯坦和英国

- • 中广核"华龙一号"海外订单2025年预计突破100亿美元

- • 中国核建积极参与国际核电项目建设

- • 通过"一带一路"倡议拓展海外市场

面临挑战

- • 地缘政治风险和国际市场竞争加剧

- • 目标国融资能力和本地化要求

- • 满足国际最高安全标准

- • 核电纳入绿色低碳政策体系

中国核电发展目标

中国核电总规模已升至世界第一,在建机组装机容量连续多年保持世界第一[564] [609]。发电量占比到2060年可能超过15%至18%[549]。

未来技术路线展望

第三代核电

因相对成熟和较高安全性,仍将是未来一段时间内新建核电站的主流选择

第四代核电

预计将在2030年后逐步投入实用部署,在安全性、经济性和多用途功能方面具有优势

小型模块化堆

预计到2050年将占全球核电总装机容量的约四分之一,在特定应用场景具有广阔前景

安全与公众接受度层面:技术进步、废料处理与公众认知

核能安全技术的进步:固有安全性、非能动安全系统与安全标准

现代核能技术注重固有安全性和非能动安全系统应用

核能安全是核能发展的生命线,技术进步是保障核安全的核心驱动力。现代核能技术,特别是第三代和第四代核电技术,在设计上更加注重固有安全性和非能动安全系统的应用。

固有安全性特征

非能动安全系统优势

工作原理

- • 利用自然力(重力、自然循环、对流等)

- • 无需外部电源或动力驱动

- • 提高安全系统可靠性

- • 简化系统设计

实际应用

- • "华龙一号"采用非能动余热排出系统

- • 非能动安全壳冷却系统

- • SMR广泛应用非能动安全理念

- • 减少主管道破裂风险

安全标准提升

福岛核事故后,各国核安全监管机构对核电厂的安全要求进行了全面审视和升级。中国发布《核安全规划》,对新建核电厂提出了更高的安全标准[189]。

标准升级要点

- • 提高设计基准地震标准

- • 增加堆芯热工裕量

- • 力争实现从设计上实际消除大量放射性物质释放

- • 加强严重事故管理

- • 提高应急响应能力

核废料处理与处置方案:中外政策、技术进展与国际比较

中国核废料处理策略

中国在核废料处理方面,坚持"闭式循环"策略,即对乏燃料进行后处理,回收其中的铀和钚等有用物质,制成核燃料再利用,从而减少最终需要处置的核废料量[294]。

政策规划

- • 建设核电站中低放废物处置场

- • 推进放射性废物管理法规制定

- • 中法乏燃料后处理合作项目谈判

高放废物处置

- • 甘肃北山高放废物地质处置地下实验室

- • 位于地下560米花岗岩中

- • 预计本世纪40年代建成

- • 2050年开始运行

核废料深地质处置是国际普遍认可的长期解决方案

国际核废料处理进展

领先国家

- • 芬兰:安克罗(ONKALO)储存库世界第一座深层地质处置场,计划2025年投入使用

- • 法国:工业地质处置中心(Cigeo)项目计划2025年开工

- • 瑞典:开发KBS-3V处理方法,利用多重屏障系统

技术发展

- • 机器人应用:2025年全球市场规模预计突破120亿美元

- • 中国投入:核废料处理专项经费同比增长23%

- • 技术标准:ISO 18238:2025首个核废料机器人操作国际认证体系

技术创新与挑战

技术突破

- • 机械臂负载能力突破500公斤级

- • 耐辐射芯片累计运行超2万小时

- • 多机协同作业系统商业化

- • 单项目处理效率提升300%

面临挑战

- • 耐辐射材料成本过高

- • 极端环境下通信延迟

- • 欧美企业在后处理设备市场主导

- • 中国企业在拆解机器人领域专利占41%

公众对核能的认知变化与接受程度:中国公众的疑虑与邻避效应

公众态度复杂性

中国公众对核电的接受度呈现出复杂性和矛盾性。一方面,核能作为清洁、高效能源形式,对保障能源安全、应对气候变化具有重要战略意义;另一方面,公众对核能安全性的担忧,特别是对潜在核事故风险和核废料处理问题的恐惧,构成了核能发展的主要社会心理障碍。

调查数据

公众参与和沟通是提升核能接受度的关键

福岛核事故的持续影响

全球影响

- • 德国做出彻底弃核决定,2022年前关闭所有核电站

- • 许多国家暂停新建核电项目审批

- • 全球范围内"核恐惧"情绪蔓延

- • 核电政策"走走停停"现象

中国影响

- • 2013年广东江门核燃料厂项目因公众抵制取消

- • 2016年江苏连云港核废料循环项目因抗议暂停

- • 加剧公众对核电安全性的担忧

- • 影响核能项目推进社会阻力

提升公众接受度的策略与实践:信息公开、公众参与与国际经验借鉴

核心策略框架

提升公众对核能的接受度是一个系统工程,需要政府、企业、科研机构、媒体和公众等多方共同努力,构建一个透明、参与、信任的核能治理体系。

信息公开与透明沟通

- • 主动公开安全信息、环评报告

- • 保障公众知情权,多渠道解读专业信息

- • 建立"辟谣平台"联动机制

有效公众参与机制

- • 建立畅通的公众参与渠道

- • 组织听证会、座谈会、专家咨询会

- • 借鉴韩国"利益共享"模式

有效的公众参与和科普教育是提升接受度的关键

中国实践进展

监测网络建设

- • 建成覆盖全国的辐射监测网络

- • 1835个国控监测站点

- • 500个自动辐射站实时数据公开

- • 生态环境部官网发布监管信息

科普教育

- • "强核报国七十载"系列科普活动

- • 清华大学等高校积极参与

- • 系统性破解"谈核色变"认知壁垒

- • 提升公众媒介素养和批判性思维

国际经验借鉴

关键成功要素

未来展望

国际能源署(IEA)指出,应避免核电政策的"走走停停",因为核电是一个周期非常长的行业[536]。通过建立透明、参与、信任的核能治理体系,可以有效提升公众接受度,为核能可持续发展创造良好社会环境。